デスクワークの大敵!

肩こりに苦しむデスクワーカーの皆さん、こんにちは!理学療法士のです!日々多くの方が抱える肩こりの問題に関心を寄せています。今回の記事では、デスクワークがもたらす肩こりについて詳しく探究し、その原因と対策について語ります。

デスクワークが我々の生活に占める割合は増える一方で、長時間の座りっぱなしやモニターに向かっての作業は、肩こりの一般的な原因となっています。その痛みやこわばりは、日々の生活に多大な影響を及ぼすことでしょう。

肩こりの前提を理解するために、デスクワークにおける姿勢の重要性を考えましょう。正しい姿勢が崩れ、肩や首に負担がかかることで筋肉は緊張し、疲労がたまります。これが、肩こりの始まりです。

しかし、この問題には解決策が存在します。姿勢の改善、適切な体操やストレッチ、そしてデスク周りの環境設定の最適化などが、肩こりの緩和や予防に役立つ方法です。

次回の記事では、具体的な解決方法について掘り下げ、肩こりから解放されるためのヒントをご紹介します。デスクワークと健康のバランスを取るための情報をお届けいたしますので、お楽しみに。肩こりとのお別れが、もうすぐです!

デスクワークと肩こりの関係

デスクワークからくる肩こりの問題に掘り下げる前に、その前提として、なぜデスクワークが肩こりを引き起こす原因となるのかを理解しましょう。

- 姿勢の悪化:

デスクに向かう時間が長くなると、多くの人が正しい姿勢を維持することが難しくなります。机にかじりついて画面に夢中になると、肩が前に突き出し、首が前傾姿勢になりがちです。この姿勢は肩の筋肉に不必要な負担をかけ、肩こりの原因となります。

- 長時間の静的な負荷:

デスクワークでは、同じ姿勢を保持することが多いため、特定の筋肉に長時間の負荷がかかります。これにより、肩周りの筋肉が疲労し、緊張が高まります。肩こりは、これらの筋肉の過度の緊張から生じます。

- ストレスの影響:

デスクワークのストレスやプレッシャーも、肩こりを悪化させる要因となります。ストレスが高まると、筋肉の緊張が増し、肩こりの症状が悪化することがあります。

- モニターとデバイスの使用:

モニターやデバイスを長時間使用することで、首や肩の不自然な位置に負荷がかかり、筋肉の不調が引き起こされます。特にスマートフォンの長時間使用は、首を前に突き出させ、肩こりのリスクを高めます。

これらの要因が合わさって、デスクワークからくる肩こりが発生しやすくなります。しかし、次回の記事で紹介する解決策や予防策を実践することで、これらの問題を軽減し、快適なデスクワーク環境を実現できるでしょう。デスクワークと肩こりの戦い、続きはお楽しみに。

デスクワークからくる肩こりの解決方法

デスクワークからくる肩こりを解決し、快適な労働環境を実現するための具体的な解決方法に焦点を当ててみましょう。

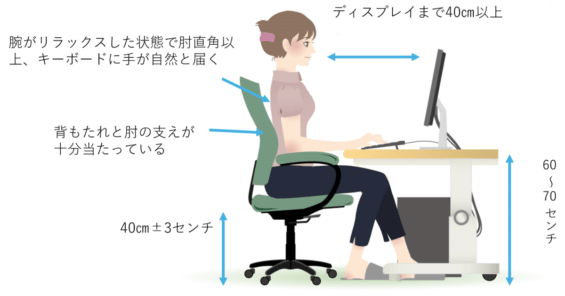

- 正しい姿勢の保持:

まず、デスクワーク中に正しい姿勢を保つことが肩こりを軽減する鍵です。椅子やデスクの高さを調整し、背中をまっすぐに保ちましょう。モニターの位置も目線に合わせることが大切です。

- 適切な休憩:

長時間のデスクワーク中に、30分から60分ごとに休憩を取りましょう。

座りっぱなしは厳禁!休憩中に軽いストレッチや歩行を行うことで、筋肉の緊張を解きほぐし、血行を促進します。

- ストレッチと体操:

デスク上でできる簡単なストレッチや体操を取り入れましょう。背骨の屈伸をしたり、横に体を曲げる(側屈運動)運動をこまめにおこなうことが大事です。それぞれ5回くらいでよいので休憩のタイミングで行えるとよいです。

背骨の伸び 背骨の曲げ

右側屈 左側屈

- エルゴノミクス:

デスクや椅子のエルゴノミクスを考慮しましょう。快適な椅子、キーボード、マウス、およびモニターの配置を調整し、体に無理のかからない環境を整えます。

- ストレス管理:

ストレスが肩こりを悪化させることがあるため、ストレス管理技巧を取り入れましょう。深呼吸や瞑想、リラックスのための短い休憩時間を設けることで、ストレスを軽減し、肩こりの予防に役立ちます。

デスクワークからくる肩こり解決のコツは辛くなる前にまめに休憩、ストレッチができるとベスト!これらの具体的な解決方法をデスクワークに取り入れることで、肩こりの症状を軽減し、快適な労働環境を実現できます。

まとめ

デスクワークからくる肩こりは、多くの人にとって日常的な問題です。しかし、正しいアプローチを取れば、肩こりを軽減し、予防することが可能です。

姿勢を正すこと、定期的な休憩と運動、エルゴノミクスの改善、ストレス管理の実践が、肩こりの解決に大いに役立ちます。デスクワークとのバランスを取ることで、健康的なライフスタイルを維持しましょう。肩こりとのお別れは、正しい知識と実践によって手に入れることができるのです。日常生活を快適に過ごすために、これらの方法を活用しましょう。

記事監修 理学療法士 T

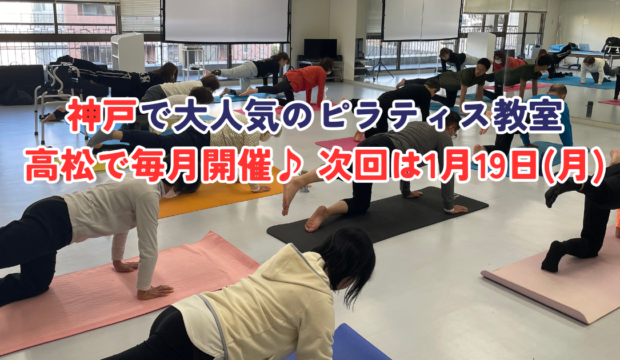

整形外科に勤務し、腰痛、首痛、肩こりを中心に7万人以上の方のリハビリを担当。ピラティスを用いた運動療法にも精通している。フィットネスジムでもピラティス指導を行う。腰の手術に関連した学会発表を多数行う。