みなさんこんにちは!

理学療法士のKです!

『特にきっかけもなく肩が痛くなってきた』『寝ているときに痛くて目が覚める』『手が上がらなくなってきた』

これらの症状はいわゆる五十肩、肩関節周囲炎(拘縮肩)の可能性があります。

今回は肩関節周囲炎の症状や原因などの特長について解説致します。

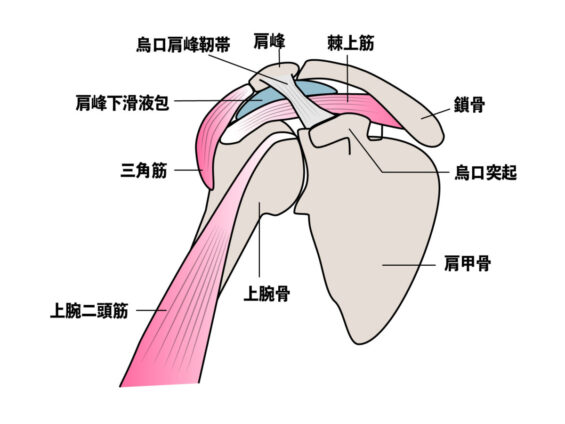

肩関節の構造

肩関節は、腕の骨(上腕骨)、肩甲骨、鎖骨から構成されています。

上腕骨の先端にある骨頭の球状の部分が、肩甲骨の受け皿(関節窩)にはまり込む構造の肩甲上腕関節のことを肩関節と呼びます。

肩関節の動きをよくする肩峰下滑液包や関節を包む関節包、棘上筋などのインナーマッスル、上腕二頭筋腱などで肩関節を安定して動かすことが出来ます。

肩関節周囲炎とは?

40〜50代頃に発症しやすい肩関節周りの病気の中で、明らかなきっかけがなく肩の動きに制限があり、痛くて腕が上がらない、衣服の脱ぎ着ができないなど症状のことをいいます。全人口の2〜5%が発症すると報告されています。

ちなみに『四十肩』や『五十肩』というのは病名ではなく俗語で、正式な診断名とはなりません。

原因は?

医学的な原因ははっきりしていません。加齢によって肩関節周囲の組織が脆くなり始めたり、仕事やスポーツなどで使いすぎたりすることで炎症が起こると考えられています。

肩関節周囲炎の病期

肩関節周囲炎は3つの病期に分かれています。

最初は『炎症期』で痛みを伴う時期です。腕を上げたり服の脱ぎ着で痛みが出現したりします。症状が増悪すると夜寝ている時に痛みが起こり、夜間に何度も目が覚めることもあります。

炎症が落ち着いて痛みが軽くなると、筋肉や肩関節周囲の組織が固まってくる『拘縮期』に移行します。

炎症期と拘縮期に適切な治療を続けることで、動きも改善されてくると『回復期』となります。

それぞれの時期で適切な治療をしていれば、早期に症状改善が期待できますが、治療をしなかったり、痛いまま動かし続けていたりすると1年以上など長期間にわたり痛みや可動域制限が続くこともあります。

肩関節周囲炎と間違われやすい肩関節疾患

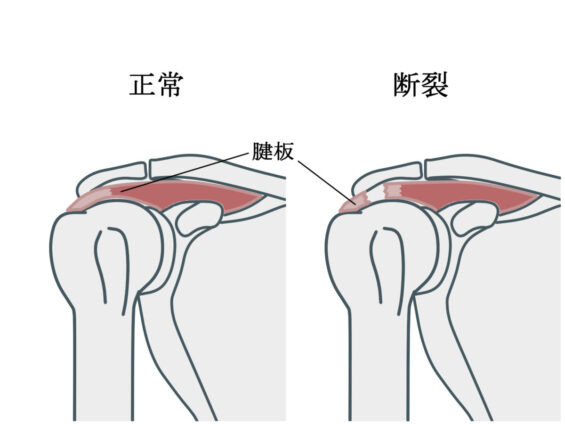

肩関節周囲炎と似た症状として腱板断裂、石灰性腱板炎、変形性肩関節症などがあります。

これらの病気は重複して起こることもあり、症状だけでは判別は難しくエコーやMRIなどの画像診断が必要になります。

痛みが強い、長引いている場合は早めに医師に相談をしましょう。

放っておいても治る?

炎症や可動域制限が軽度であれば時間経過と共に改善される方もいますが、約40%の方が可動域制限や痛みが残ったまま生活をしていると言われています。

早期に適切な処置を受けることが大切です。

無理にでも動かした方が良い?

『動かさないと固まってしまう』と思われる方も多くいらっしゃると思います。確かに何も動かさないと硬さが増えることもありますが、痛みを我慢して動かし続けるとさらに痛みや可動域制限が増悪することもあります。

状態に合わせて、痛みが無い方法で動かすことが大切です。

肩関節周囲炎の治療

炎症期、拘縮期、回復期でそれぞれ適切な治療法があります。

痛みが強い炎症期は、痛みをやわらげるために薬や注射で治療をすることが必要になることがあります。また痛みを我慢して無理に動かすことは逆効果になることがあり注意が必要です。

拘縮期は、固まった関節を動かすことが効果的なため、インナーマッスルトレーニングやストレッチを行い徐々に可動域を回復させていきます。

なかなか改善しない場合は?

ストレッチやインナーマッスルトレーニングをしていても痛みや可動域制限が改善しない場合、手術かマニュピレーション(授動術)が必要となる場合があります。

手術は関節鏡を用いて癒着している関節包を切り離し可動域を改善させる治療になります。

マニュピレーション(授動術)は外来で麻酔をかけ、医師が固まっている肩関節を動かし可動域を改善させる方法です。

リスク

糖尿病がある方は、関節包などを構成しているコラーゲンが硬くなりやすいため肩関節周囲炎(拘縮肩)になりやすく、また治りにくいと言われています。

糖尿病のある方は肩関節周囲炎の発症や悪化を防ぐためにも、食事や運動、薬などで血糖をコントロールすることが大切です。

記事監修 理学療法士 K

整形外科クリニックに勤務し肩、膝を中心に延べ9万人以上のリハビリを担当

サッカーチームにトレーナーとしても帯同中

コメント