こんにちは!理学療法士のKです!

足首関節捻挫の痛みって、本当にやっかいですよね…

足関節捻挫は日常生活に支障をきたすことはもちろん、競技復帰を目指すアスリートもたくさんの患者さんがこの痛みに苦しんでいる姿を見てきました。

そこで、今回は足関節捻挫に焦点を当て、その病態についてしっかりとご説明したいと思います。

足関節捻挫とは?

足関節捻挫とは、足首周囲の靭帯に損傷が生じる状態です。これによって痛みや腫れ、動かしにくさが生じ、日常生活に支障をきたすことがあります。靭帯は関節をサポートし、安定させる重要な組織ですが、捻挫によってその機能が損なわれることがあります。

足関節捻挫は、スポーツによる急性外傷としては最も頻度が高く、1日に1万人に1人割合で発生すると言われています。

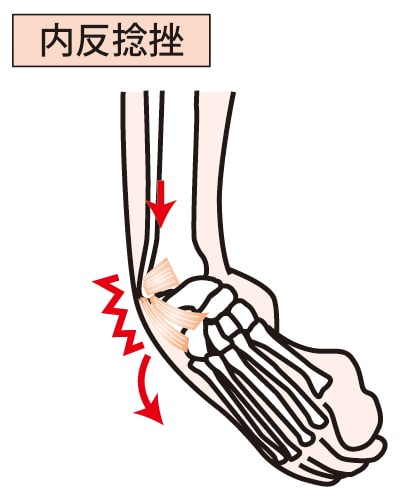

足関節捻挫の原因

足関節捻挫の原因はさまざまで、歩行中の転倒やスポーツ中の急な動きが挙げられます。

関節が生理的に動く範囲を超えて運動が強制されることによって靭帯が損傷します。

スポーツ場面ではプレー中に足が滑ったり、着地を失敗して足首を捻ったり、急激な内反が強制されることで起こります。

その多くは足関節内反(内側にひねる)捻挫です。

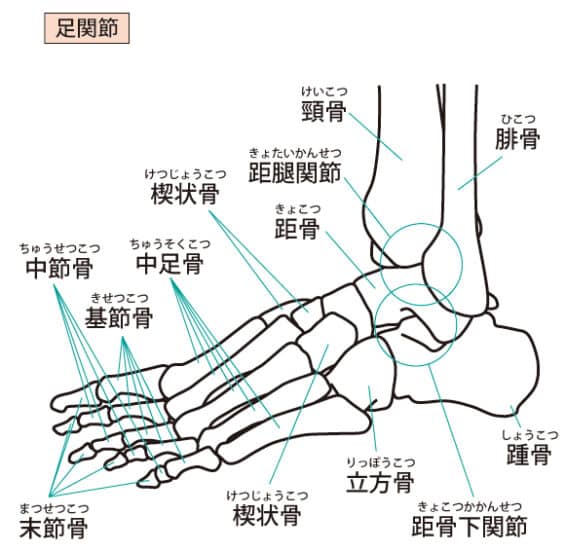

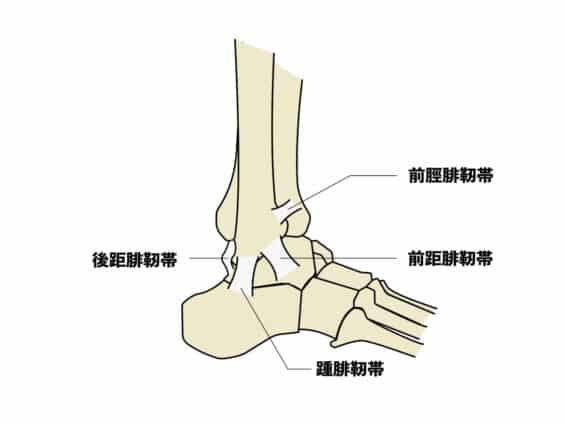

足関節の構造

足関節は、主に距骨(きょこつ)、脛骨(けいこつ)、腓骨(ひこつ)で構成されています。

足関節は、地面に接地している足と体重を支えている脚のつなぎ目にあたり、つま先を上下に動かす働きを担っています。

足関節は下腿(かたい)と呼ばれる脛骨・腓骨と距骨から構成されるため、距腿(きょたい)関節とも呼ばれています。

足関節の靭帯

足関節外側靭帯には、前距腓靭帯、踵腓靭帯、後距腓靭帯の3つの靭帯があります。

足関節捻挫で損傷されやすい靭帯は、前距腓靭帯(ぜんきょひじんたい)と踵腓靭帯(しょうひじんたい)です。

前距腓靭帯は、外くるぶし前方から距骨の前面に付着しています。足首を下げるや内側にねじる動きを抑制したり、脛骨に対して、距骨が前方にずれることを制限したりします。

踵腓靭帯は、内側にねじる動きを抑制する靭帯で、外くるぶしの先端から踵骨の外側に付着しています。

捻挫の種類と程度

足関節捻挫の靭帯損傷の重症度は、損傷の程度によって3段階に分類されます。

軽度:靭帯が引き延ばされた状態(グレードⅠ)

中度:靭帯が部分断裂した状態(グレードⅡ)

重度:靭帯が完全断裂した状態(グレードⅢ)

治療期間は、損傷の程度によりますが、軽度のもので1~4週間程度、中等度で8週間、重度のもので12週間で損傷した靭帯が修復されます。痛みや腫れなどの急性炎症症状は1~2週間程度で消失しますが、症状が消失する事と、靭帯の修復が行われる事とは大きく違います。

症状

足首を内側にひねった場合、主に足首の外側(外くるぶし周囲)が腫れてきたり、内出血すると青あざができたりします。

また、外側だけでなく、内側が痛くなったり外くるぶしの後ろ側が痛くなったりもします。

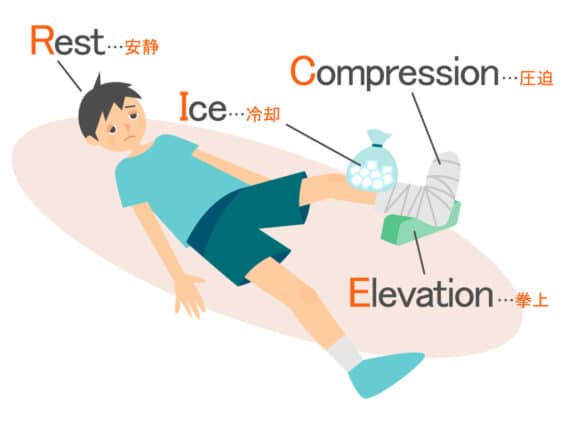

応急処置

捻挫をしたら早期対応が重要です。まず、R.I.C.E.法(Rest(安静)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上))を実施しましょう。これにより腫れや痛みの軽減が期待できます。安静にし、冷却パックを使用し、圧迫包帯で包み、足を高く挙げることで、炎症を最小限に抑えます。

捻挫の痛みのピークは、受傷後の炎症が24〜72時間後です。捻挫かもしれないと思っても、多少の痛みを我慢して歩ける場合は、そのままにしてしまうかもしれません。しかし、放置してしまうと、症状の悪化や再発の危険性があります。

足関節捻挫のリハビリ

捻挫から回復するためには、リハビリが大切です。

適切なエクササイズやストレッチングを行い、関節の可動域を回復させたり、損傷した靭帯を補強するため周囲の筋肉を強化したりします。

また、バランスボードやクッションを使用して、足関節の安定性を高めるバランストレーニングも行います。

リハビリは急性期から始まり、徐々に負荷を上げていくことで、患部の機能を回復させていきます。

スポーツに復帰を目指す場合は、アスレチックトレーニングが必要です。スポーツ特有の動きや負荷に対応できるよう、プログラムを組むことが重要です。

足関節捻挫の再発率は50~70%と高く、捻挫を繰り返すことで慢性足関節不安定症(CAI)に進行する場合もあります。

捻挫を繰り返し不安定性が強くなると、状態によっては、手術が必要になることもあります。

放置せず早期の症状対応と、適切なリハビリを行い再発を予防しましょう。

最後までお読みいただき有難うございました。

記事監修 理学療法士 K

整形外科クリニックに勤務し肩、膝を中心に延べ9万人以上のリハビリを担当

サッカーチームにトレーナーとしても帯同中