五十肩(肩関節周囲炎)は、肩関節を取り囲む組織に炎症が生じ、痛みや可動域の制限を引き起こす疾患です。その名の通り、50歳前後で発症することが多いですが、若年層にも見られるケースがあります。軽症の場合は自然に改善することもありますが、重度の五十肩では生活の質が著しく低下し、日常生活に深刻な影響を及ぼします。

特に重度の場合、痛みは夜間に悪化し、睡眠が妨げられることもしばしばです。また、肩を動かすことがほとんどできなくなり、衣服の着脱や物を持ち上げるといった基本的な動作が困難になることがあります。このような状態が続くと、仕事や家事、趣味など、多くの面でストレスが積み重なることになります。

本記事では、重度の五十肩について深く掘り下げ、原因や治療法、セルフケアの方法などを網羅的に解説します。この記事を通じて、五十肩の改善に向けた一歩を踏み出せるようお手伝いします。

1. 重度の五十肩の原因

五十肩の原因は完全には解明されていませんが、肩関節周囲の組織(特に関節包と呼ばれる組織)に炎症が生じることで発症するとされています。この炎症は、時間の経過とともに組織の硬化や癒着を引き起こし、肩の可動域が制限される要因となります。

2.五十肩が重症化するプロセス

炎症の持続

初期段階では、肩関節に微細な損傷が発生し、それに伴って炎症反応が起こります。炎症が長期間続くと、関節包や腱板(肩を支える筋肉の一部)に拘縮化が進みます。この拘縮化が進行するほど、肩の動きがさらに制限される悪循環に陥ります。

適切な治療の遅れ

痛みを「一時的なもの」として放置すると、慢性的な炎症に移行する可能性があります。初期段階で適切なリハビリや治療を行わないことが、症状の悪化を招く主な要因です。

加齢

加齢による組織の柔軟性低下や、肩関節への血流不足も影響します。これにより、炎症が治りにくくなると考えられています。

3.重度の五十肩に関連する因子

研究では、糖尿病や甲状腺疾患などの基礎疾患を持つ人は、五十肩を発症しやすいというデータもあります。これらの疾患がある場合、炎症反応が過剰になりやすく、重度化するリスクが高まることが指摘されています。

4. 重度の五十肩の症状

五十肩の症状は、その進行度によって異なります。特に重度の五十肩では、痛みと可動域の制限が顕著であり、日常生活に大きな支障をきたします。この章では、重度の五十肩の主な症状について詳しく解説します。

痛みの特徴

重度の五十肩では、痛みが慢性化し、以下のような特徴を持ちます:**

-鋭い痛みと鈍い痛みの混在

肩を動かすたびに鋭い痛みが生じる一方、安静時には鈍い痛みが持続します。特に夜間、横向きで寝る際に痛みが悪化する「夜間痛」が特徴的です。

-痛みの広がり

痛みは肩だけでなく、腕や首にまで放散することがあります。このため、五十肩ではなく他の疾患(頚椎症や神経障害)と間違われる場合もあります。

可動域の制限

重度の五十肩では、肩を動かす範囲(可動域)が著しく制限されます。特に以下の動作が困難になることが多いです:

– 腕を上げる(前方挙上・側方挙上)

– 背中に手を回す(結髪動作、結滞動作)

– 物を持ち上げる、腕を伸ばして物を取る動作

可動域が狭くなるのは、関節包や腱板の拘縮化、炎症による痛みのためです。

日常生活への影響

重度の五十肩は、生活全般に支障を与えます。

– 衣服の着脱が困難になる

– 荷物を持てなくなる

– 睡眠不足による疲労の蓄積

– 趣味や仕事に制限がかかる

特に慢性的な痛みは、心理的な負担を伴い、うつ症状や不安感を引き起こすこともあります。

他の疾患との鑑別が必要な症状

五十肩と似た症状を引き起こす他の疾患として、以下が挙げられます:

-腱板断裂

五十肩とは異なり、急性の外傷で発症することが多く、特定の動作で激しい痛みが生じます。

-頚椎症

首の神経が圧迫されることで、肩や腕に痛みやしびれが生じます。

-関節炎

リウマチ性疾患による肩の痛みで、関節全体に炎症が広がることが特徴です。

正確な診断を受けるためには、医師による身体所見検査、画像診断(X線、MRIなど)が必要です。

5. 治療法の選択肢

重度の五十肩を改善するためには、症状や患者の状態に応じた適切な治療が必要です。治療法は大きく分けて保存療法と外科的治療に分けられ、それぞれの方法には異なるメリットと適応条件があります。

保存療法

重度の五十肩であっても、多くのケースではまず保存療法が試みられます。これは非侵襲的な方法で、痛みの軽減と可動域の回復を目指します。

薬物療法

-痛み止め(鎮痛薬)

アセトアミノフェンや非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)が一般的に処方されます。これらの薬剤は炎症を抑え、痛みを軽減します。

-局所注射

重度の炎症が原因で激しい痛みがある場合、肩関節内にステロイド薬を注射することで症状を劇的に改善することがあります。

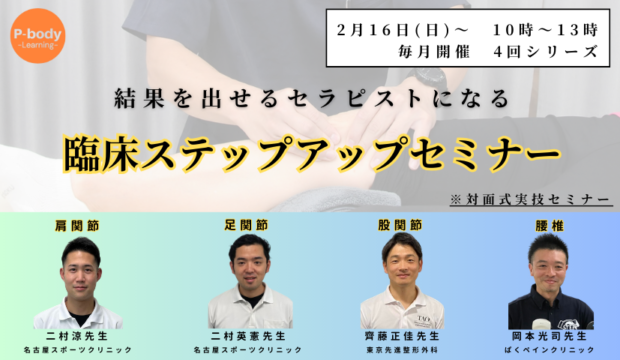

2. 理学療法(リハビリテーション)

–ストレッチとインナーマッスルトレーニング

肩関節の硬化を解消するために、専門家が指導するストレッチや軽い運動が重要です。負荷をかけすぎず、インナーマッスルを正しく動かすことがポイントです。

3. 外科的治療

保存療法で効果が得られない場合や、症状が長期間続く場合は外科的治療が検討されます。

1. 非観血的肩関節授動術(サイレントマニュピレーション)

非観血的関節授動術は、神経ブロック注射を行うことで肩周りを担当する神経や筋肉を緩め、関節包を剥がす治療法です。外来診療で行われ、痛みが少なく日帰りで行うことが出来ます。

当院と連携をしているぱくペインクリニックで授動術を受けることが出来ます。

2. 関節鏡手術

-方法

関節鏡を用いて関節包の癒着部分を切開し、可動域を広げる手術です。この手術は侵襲性が低く、入院期間が短いことが特徴です。

-適応症例

保存療法で改善が見られない重症例や、日常生活に著しい制限がある場合に推奨されます。

3. 術後のリハビリ

手術後は、再び肩が硬化しないように理学療法を続けることが重要です。当院でも肩関節術後のリハビリを行っております。

6. 重症化を防ぐための習慣

日常生活の中で以下のような注意が必要です

-過剰な負担を避ける

重い物を持つ動作や急な肩の動きは避け、肩を休める時間を確保しましょう。

-正しい姿勢を保つ

猫背や前かがみの姿勢は肩への負担を増大させるため、背筋を伸ばして過ごすことを意識します。

7. 注意点

セルフケアを実践しても症状が改善しない場合や、痛みがさらに悪化する場合は、速やかに医師に相談してください。適切なタイミングで医療機関を受診することが、重度化を防ぐ鍵となります。

8. P-bodyの施術

私たちは各部位別の専門医がいる整形外科で15年以上勤務し、保存治療、手術治療をされた方をのべ16万人以上を施術した経験があります。

保存治療では硬くなっている筋肉や痛みの原因に対しての施術や、一人一人の肩に合わせたオーダーメイドなトレーニングの指導を行ってきました。

症状の改善を促し、さらに姿勢からかかる負担を減らしていくことでその場限りでない症状の回復を狙っていきます。

重症化する前に五十肩の専門家である私たちにぜひおまかせせください。

施術をさせていただいた上で注射や投薬などが必要であれば、医療連携をしているあんしんクリニック、ぱくペインクリニックにご紹介させて頂きます。

記事監修

米家 圭亮 (よねや けいすけ)

理学療法士。肩、膝を中心に延べ9万人以上のリハビリを担当し、肩・膝の痛みと動きを良くするスペシャリスト

前十字靭帯(ACL)損傷や半月板損傷の術後も数多く担当し、スポーツ復帰に向けたリハビリにも精通

12年間サッカーチームのトレーナーとして帯同